Presentamos a continuación a nuestros lectores un nuevo ensayo enviado por un padre de familia, quien ya se ha vuelto un colaborador habitual de nuestra bitácora. En esta entrada, el autor vuelve sobre la correcta comprensión del papado y su naturaleza, haciéndose cargo de algunas objeciones habituales sobre la materia.

***

El fetichismo africano

Un padre de familia

Las obras de los hombres

no sobrevivirán, Gimli

no sobrevivirán, Gimli

(J.R.R. Tolkien, El señor de los anillos)

Debo agradecer a la Asociación Magnificat no sólo que se digne a publicar las tonterías que emborrono, sino también remitirme los comentarios que algunos lectores escriben a la Redacción sobre ellas. Ellos ayudan a forjar un diálogo sincero y argumentado, que sirve de oasis en medio de un mundo que se ha dejado arrastrar por un espiral de intolerancia y donde la pasión desplaza a la razón.

Me veo en la necesidad de volver sobre el tema que abordé en mi penúltima colaboración y que decía relación con el sentido del ministerio que cumple el Romano Pontífice en la Iglesia católica. Como más de un lector avisado se habrá dado cuenta, el título que he puesto a este texto de recapitulación proviene de la conocida afirmación del Padre Leonardo Castellani (1899-1981). Decía éste: "Existen entre nosotros fulanos que piensan es devoción al Sumo Pontificado decir que el Papa 'gloriosamente reinante' en cualquier tiempo 'es un santo y un sabio', 'ese santazo que tenemos de Papa', aunque no sepan un comino de su persona. Eso es fetichismo africano, es mentir sencillamente a veces, es ridículo; y nos vuelve la irrisión de los infieles. Lo que cumple es obedecer lo que manda el Papa (como estos no siempre hacen) y respetarlo en cualquier caso, como Pontífice; y amarlo como persona, cuando merece ser amado" (Las parábolas de Cristo, pp. 130-131).

La razón por la que vuelvo a este tema proviene de dos de los comentarios suscitados por mi anterior entrada dedicada a este tema. Un lector escribía que, sosteniendo una postura como la que yo defendía, el resultado era un ataque a la unidad de la Iglesia y a la propia función que Cristo había asignado a Pedro y sus sucesores, todo desde una supuesta atalaya de ortodoxia que yo me arrojaba. Ante todo, a su juicio, había que cuidar la unidad. Otro decía que un sacerdote le había dicho que no tenía que preocuparse demasiado por el cambio en la redacción del Catecismo acerca de la pena de muerte, porque existían en paralelo muchas opiniones, todas ellas también católicas y de confianza, que la avalaban. Siento disentir de estas opiniones, pero nada de esto es verdad y menos doctrina católica: la primera opinión está más cerca del fetichismo africano contra el que nos prevenía el cura argentino y la segunda simplemente niega la razón, esa que diferencia al catolicismo de otros credos como insistía Chesterton. Claro que esto no lo digo yo, sino que es la enseñanza invariable de la Iglesia, asentada en las Escrituras y la Tradición, y recogida en la Magisterio. Por lo demás, en esta misma bitácora se reseñaba hace algún tiempo un libro del Prof. Roberto de Mattei dedicado a esta materia.

El P. Leonardo Castellani

(Foto: Erick Adouard)

Comencemos por la unidad. Ella se predica de la Iglesia como una de sus notas características y es de orden jurídico, pues supone la congregación de todos los fieles en una sola Iglesia cuya cabeza es Cristo y la consiguiente subordinación de cada uno de ellos a la misma jerarquía y al mismo magisterio docente. De ahí que los vínculos visibles de esa unidad sean tres: (i) la profesión de una misma fe recibida de los Apóstoles, que puede vivirse de modo propio según el estado y los carismas recibidos; (ii) la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, con reconocimiento de las tradiciones propias que pueda tener cada iglesia particular; y (iii) la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios en el reconocimiento de un primado basal del Romano Pontífice (CCE 815).

Esto significa que la nota de unidad queda suficientemente garantizada en la medida que se reconozca el primado del Papa y el hecho de ser la Iglesia católica aquella fundada por Cristo, donde reside la plenitud de los medios necesarios para alcanzar la salvación. Por eso, el Catecismo enseña que las heridas a la unidad son las comunidades escindidas (núm. 817), en algunas de las cuales encuentran "muchos elementos de santificación y de verdad que, como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica" (cfr. Congregación para la Doctrina de la Fe, Respuesta a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia, 2007, tercera pregunta). En mi artículo anterior sólo decía que el Papa no es impermeable a la crítica, pues un católico debe obedecer ante todo a su conciencia rectamente formada: el seguimiento es a Cristo y no a los hombres que constituyen su Iglesia, por importantes que sean. Esto significa que la enseñanza pontificia hay que obedecerla con fe católica cuando se refiere a materias de fe y de moral y se compromete en su enseñanza la infalibilidad o ella se relaciona con lo que siempre ha enseñado la Iglesia. Porque el poder supremo que posee el Papa sobre cuestiones pertinentes a la fe y la moral, y al gobierno y disciplina de la Iglesia, no se ejerce de igual modo en uno u otro ámbito y la obediencia no es idéntica en tales casos, ya que ella difiere si se trata de una materia doctrinal o disciplinaria.

En lo que atañe a la institución de Simón como la Roca que sostenía la Iglesia, de las palabras de Cristo no se sigue que aquel y sus sucesores estén exentos de la posibilidad de errar siempre y en todo caso. De hecho, las propias Escrituras muestran conductas de Pedro que el mismo Cristo reprendió, incluso con fórmulas tan fuertes como aquel "apártate de mí, Satanás". El dogma de la infalibilidad no se refiere más que a la promesa de que la enseñanza doctrinal del Papa y de los obispos en comunión con él queda preservada de todo error por especial asistencia del Espíritu Santo, pero sólo cuando se refiere a materias de fe y moral y concurren ciertas condiciones particulares. En otras palabras, ella entraña que el Papa no se puede equivocar cuando enseña aquello que la Iglesia siempre ha dicho, pero sí cuando se aparta del depósito sagrado de la fe que ha recibido para custodiarlo y exponerlo con fidelidad de acuerdo a la revelación transmitida por los apóstoles.

Un ejemplo puede ayudar a comprender lo que quiero decir. Después del bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con el que finalizó la Segunda Guerra Mundial se abrió un debate sobre la legitimidad moral de esta acción. Siete destacados teólogos morales alemanes hicieron una declaración pública apoyando la guerra nuclear, la cual era respaldada por el parecer de todos los obispos de ese país, salvo monseñor Paulus Rusch (1903-1986), de Innsbruck. Esta opinión recibió el apoyo del jesuita Gustav Gundlach (1892-1963), el más cercano consejero que Pío XII tenía en materia de sociopolítica, quien publicó un artículo en la revista Hochland (una revista católica publicada entre 1903 y 1941 y después entre 1946 y 1971) donde glosaba las opiniones del propio Papa sobre la materia. En su trabajo justificaba el uso de armas nucleares por una cuestión de ponderación de los bienes en juego: dentro de la jerarquía de ellos, la libertad está por encima de cualquier otro bien humano, por lo que su defensa justifica el empleo de dicha arma. ¿Significa esto que los católicos habían de convertirse en unos furiosos defensores de la bomba atómica, porque tal era supuestamente la opinión del Papa explicitada por un oficioso intérprete? Ciertamente, una conclusión así es absurda: lo que se exige de cada fiel es, desde la enseñanza de la Iglesia y el ejercicio de la propia conciencia rectamente formada, extraer una conclusión que sea acorde a la Escritura y la Revelación. Las opiniones del Papa son respetables como las de cualquier doctor, pero no dejan de ser opiniones personales cuando no involucra en ellas la garantía de infalibilidad y más cuando aborda campos donde el Santo Padre no es experto. De lo contrario, la figura del Romano Pontífice se acerca a la de un santón que da consejos para la vida personal como si fuese un oráculo, muy cercanos a esos predicadores estilo New Age. Parafraseando a Gatti, uno se modela un dios al que se aferra y conforme a esto ordena su vida. Lástima que esto difiera de la enseñanza de Cristo, quien no eliminó la libertad humana y sólo vino a perfeccionarla mediante la gracia.

Un ejemplo puede ayudar a comprender lo que quiero decir. Después del bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con el que finalizó la Segunda Guerra Mundial se abrió un debate sobre la legitimidad moral de esta acción. Siete destacados teólogos morales alemanes hicieron una declaración pública apoyando la guerra nuclear, la cual era respaldada por el parecer de todos los obispos de ese país, salvo monseñor Paulus Rusch (1903-1986), de Innsbruck. Esta opinión recibió el apoyo del jesuita Gustav Gundlach (1892-1963), el más cercano consejero que Pío XII tenía en materia de sociopolítica, quien publicó un artículo en la revista Hochland (una revista católica publicada entre 1903 y 1941 y después entre 1946 y 1971) donde glosaba las opiniones del propio Papa sobre la materia. En su trabajo justificaba el uso de armas nucleares por una cuestión de ponderación de los bienes en juego: dentro de la jerarquía de ellos, la libertad está por encima de cualquier otro bien humano, por lo que su defensa justifica el empleo de dicha arma. ¿Significa esto que los católicos habían de convertirse en unos furiosos defensores de la bomba atómica, porque tal era supuestamente la opinión del Papa explicitada por un oficioso intérprete? Ciertamente, una conclusión así es absurda: lo que se exige de cada fiel es, desde la enseñanza de la Iglesia y el ejercicio de la propia conciencia rectamente formada, extraer una conclusión que sea acorde a la Escritura y la Revelación. Las opiniones del Papa son respetables como las de cualquier doctor, pero no dejan de ser opiniones personales cuando no involucra en ellas la garantía de infalibilidad y más cuando aborda campos donde el Santo Padre no es experto. De lo contrario, la figura del Romano Pontífice se acerca a la de un santón que da consejos para la vida personal como si fuese un oráculo, muy cercanos a esos predicadores estilo New Age. Parafraseando a Gatti, uno se modela un dios al que se aferra y conforme a esto ordena su vida. Lástima que esto difiera de la enseñanza de Cristo, quien no eliminó la libertad humana y sólo vino a perfeccionarla mediante la gracia.

San Pedro con las llaves a las puertas de la Basílica Vaticana

(Foro: Heraldos Paraguay)

Un católico debe creer en la Iglesia católica, como dicen los dos Credos usados en la Misa, y lo hace porque ella fue creada por Cristo para distribuir su gracia a través de la historia y conservar su predicación hasta su regreso triunfal. De ahí que palabras como las de monseñor Thomas Rosica, responsable de la sección inglesa de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, hagan recordar ese fetichismo africano contra el que prevenía Castellani: “El Papa Francisco rompe las tradiciones católicas cada vez que le da la gana, porque está libre de apegos desordenados [...] De hecho, nuestra Iglesia ha entrado en una nueva fase: con la llegada del primer Papa jesuita, está abiertamente gobernada por un individuo más que por la autoridad de la Escritura solo o incluso por los dictados de la tradición más la Escritura”. Una conclusión como ésta, además de estar movida por un lealtad rastrera, un personalismo propio de una secta y una exaltación del voluntarismo jesuítico casi enfermizo, no es católica: el Papa es siervo de los siervos de Dios, porque tiene sobre sí el ministerio de confirmar a los fieles respecto de la fe de Jesucristo. El suyo es, por tanto, una función de servicio al Pueblo de Dios, para cuyo cumplimiento goza de la plenitud de Magisterio, Sacerdocio y Pastoral. Lo que el Santo Padre haga o piense fuera de estos contornos no debería importar demasiado, pero la civilización del espectáculo ha acabado desvirtuado el recto horizonte de comprensión de la fe, y las pantallas lo muestran como alguien omnipresente la vida cotidiana. Pero esto no siempre fue así, como muestra la práctica seguida por algunos obispos durante el Cisma de Occidente: suspendieron el juicio sobre quién era en realidad el Romano Pontífice, cuestión más propia de eruditos en teología o derecho canónico, y en la Santa Misa se limitaron a rezar "por quien sea el verdadero Papa" ("pro illo qui est verus Papa").

La siguiente pregunta a dilucidar es si caben opiniones divergentes sobre la doctrina expresada en el Catecismo que sean ellas a su vez igualmente católicas. El Catecismo de la Iglesia Católica fue publicado inicialmente en francés el año 1992 por San Juan Pablo II y cinco años después apareció la edición típica en latín. El texto legislativo que lo fija es la Constitución apostólica Fidei depositum, por la que "se promulga y establece, después del Concilio Vaticano II, y con carácter de instrumento de derecho público, el Catecismo de la Iglesia Católica". Respecto del valor del nuevo compendio doctrinal, ahí se dice: "El Catecismo de la Iglesia católica que aprobé el 25 de junio pasado, y cuya publicación ordeno hoy en virtud de la autoridad apostólica, es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, la Tradición apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial. Dios quiera que sirva para la renovación a la que el Espíritu Santo llama sin cesar a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, en peregrinación a la luz sin sombra del Reino" (núm. 4). Esto significa que el Catecismo de la Iglesia Católica contiene una presentación sistemática de la fe de la Iglesia, tal y como ella debe ser creída por los fieles, pues condensa la Revelación debidamente explicada por la autoridad de la Iglesia. Su valor reside, entonces, no en la pura sanción pontificia al texto en su conjunto, que convierte por una suerte de arte de birlibirloque lo que toca en doctrina auténtica, sino en la correspondencia de cada una de sus enseñanzas con el anterior Magisterio invariable de la Iglesia, que resulta de la facultad docente que tiene la Iglesia para explicar (con absoluta fidelidad a ellas) la Escritura y la Tradición. De ahí que no sea posible sostener que existen otras opiniones católicas sobre un tema que el Catecismo zanja de una determina manera, pues lo mismo cabría decir de cualquier materia (ponga usted aquí la que quiera: aborto, matrimonio entre personas de un mismo sexo, eutanasia, homosexualidad, ordenación de mujeres, transexualidad, etcétera). También sobre muchas otras cuestiones morales se podría decir que ese documento contiene una de las múltiples opiniones católicas que son posibles, pero eso implica caer en el relativismo. Es el consabido argumento del cura que alguien siempre dice conocer y que le dijo que tal o cual cosa se podía hacer sin entrañar ningún problema moral. Ante esta postura, ahora sí que cabe sostener que se producen problemas sobre la unidad de la Iglesia, porque ella exige que todos crean esencialmente lo mismo.

La cuestión no está, por tanto, en si la pena de muerte es sostenible moralmente con argumentos más o menos convincentes, sino en el hecho de que la enseñanza moral basada en la ley natural pueda evolucionar, de suerte que lo que ayer no era pecado hoy lo sea debido a una supuesta madurez en nuestro juicio. La nueva redacción dada al Catecismo por el papa Francisco dice que aquella es "es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona" (núm. 2267). Si dejamos de lado el voluntarismo, cualquier forma de realismo mágico o los artilugios retóricos propios de un neoconservador, hay sólo dos maneras de interpretar este texto. La primera consiste en entender que, puesto que la naturaleza humana es inmutable, la pena de muerte siempre ha significado un atentado contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Es imposible que lo que hoy es contrario a la naturaleza humana, antes haya sido compatible con ella, con independencia de la percepción que la gente tenga al respecto. Siendo así, de esto se sigue que la Iglesia enseñó por dos mil años algo equivocado, no siendo capaz de discernir lo correcto y lo incorrecto desde la Revelación y la naturaleza del hombre. Una Iglesia concebida de esta manera no puede ser maestra de nada y la nota de unidad cae por su propio peso debido al principio de no contradicción que el propio Cristo predicó: todo reino dividido contra sí mismo será asolado (Mt 12, 25; Mc 3, 24; Lc 11, 17). La segunda manera de interpretar el cambio del Catecismo es decir o que la enseñanza doctrinal de la Iglesia está sujeta a evolución o bien que la naturaleza del hombre cambia, puesto que resulta evidente que algo debe variar para salvar la contradicción que se produce en la enseñanza moral que se extrae de esas premisas.

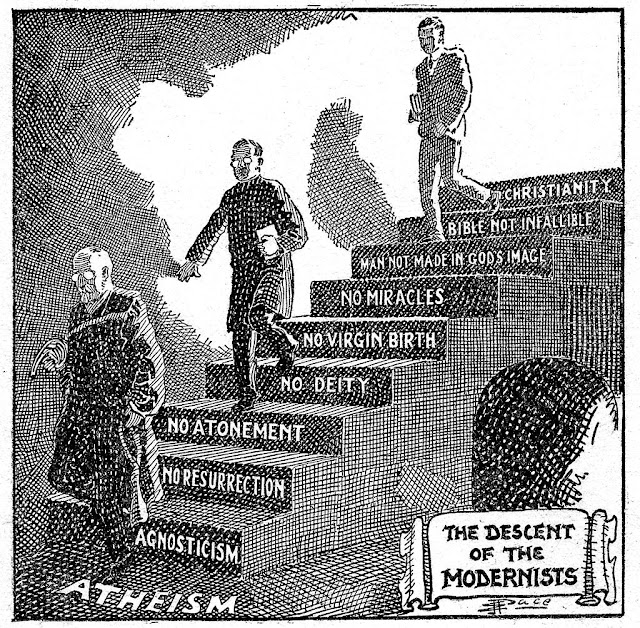

Ernst James Pace, El descenso de los modernistas hacia el ateísmo (1922)

(Imagen: Wikipedia)

En cualquier de estas situaciones, el inconveniente es que un católico debe creer, porque así lo exige la nota de unidad de la Iglesia antes mencionada, en la enseñanza proveniente de la Revelación, la que quedó establecida para siempre con los apóstoles y respecto de la cual ni el Papa ni poder humano alguno puede cambiar. Aceptar que haya diversas opiniones, todas ellas ciertas, significa negar que la Iglesia puede definir la doctrina y que no sólo la vida, sino la materia y el pensamiento están también involucrados en el proceso de la evolución, que es lo que sostenía Teilhard de Chardin (1881-1955) y que la Carta circular a los Presidentes de las Conferencias episcopales acerca de algunas sentencias y errores sobre la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II (1967) repudiaba como uno de los errores modernistas reavivados en esos años de deriva. El privilegio de la infalibilidad no hace que la Iglesia descubra o enseñe nuevas verdades, sino que le asegura que, gracias a la asistencia divina, no puede errar y, por tanto, inducir a error a los fieles en materia de fe y de moral. De ahí que el cambio en la redacción del Catecismo sobre la moralidad de la pena de muerta, más allá de las casi inexistentes repercusiones prácticas que pueda tener, entraña consecuencias por lo que el hecho en sí significa: que la doctrina puede cambiar y que donde antes decía Diego ahora dice digo, y todo por un mero acto de voluntad humana, sin correspondencia con el depósito de la fe.

No hay que olvidar que la pena de muerte es una de las tantas conclusiones que cae extraer del hecho de que un castigo sea inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Por ejemplo, a mí me parece que el presidio perpetúo también tiene esos efectos, sobre todo si se admite la posibilidad de acumular penas y ellas sobrepasan la más alentadora esperanza de vida que la ciencia moderna pueda prodigar. Pero hay más todavía: con el cambio de redacción que se ha hecho en el Catecismo se compromete la potestad de un Estado de aplicar penas, pese a que ella se funda en que el bien común es siempre un bien más perfecto que todos los bienes individuales que ahí convergen. Con esto se rebate, aunque sea desde una dimensión sociológica, la propia concepción católica del poder político. Porque cuando Cristo discutió con Pilatos en el pretorio, quien le preguntó si no sabía acaso que podía condenarlo a muerte o absolverlo (Jn 19, 10), su respuesta no estuvo dirigida a objetar la pena que se le impondría, sino a reforzar la legitimidad de la autoridad civil para imponerla: "Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si no la hubieras recibido de lo alto" (Jn 19, 11). La cuestión última reside así en las causas y su legitimidad, y no en las consecuencias prácticas que de ellas se siguen.

Alguna vez leí por ahí un dicho que resume lo que he querido transmitir y que creo es la doctrina católica: cuando el Papa habla de fe, lo escucho de rodillas; cuando predica de moral, lo escucho de pie; pero cuando habla sobre las cosas del mundo, me siento para oírlo. Al Santo Padre hay que obedecerlo en lo que se refiere a la fe y la moral cuando habla como custodio del depósito de la fe de la Iglesia, respetarlo por ser "el dulce Cristo en la tierra", como decía Santa Catalina de Siena, y rezar mucho por él, para que Dios lo asista en su ministerio. Nada más, ni nada menos. Todo lo demás es fetichismo africano.

Para acabar, una anécdota que recordaba el Padre Castellani en San Agustín y nosotros puede servir para ilustrar las ideas que aquí se han comentado: "Los romanos que son muy religiosos y veneran mucho al Papa, también son muy inteligentes, inventaron una anécdota sobre la infalibilidad que se la colgaron a Pío XI. Contaban que el Papa se dormía por la mañana porque trabajaba de noche; y que buscó un viejito del Asilo San Michele para que le hiciera de sereno y lo despertara por la mañana a las ocho. Así que el primer día el viejito abrió la puerta y dijo: 'Santísimo Padre, son las ocho y hay buen tiempo'. Y el Papa contesta 'Giá lo sapevo', y se levantó. Al otro día lo mismo:'Son las ocho y hay buen tiempo'. 'Giá lo sapevo'. El tercer día ocurrió que el viejito mismo se durmió, se levantó muy apurado y fue corriendo a despertar al Papa; y con el apuro y la costumbre le dijo la misma fórmula: 'Santísimo Padre, son las ocho y hay buen tiempo'. Y el Papa dijo: 'Giá lo sapevo'. Y entonces el viejo le dijo: '¡Non lo sapevate un corno: sono le dieci e piove a finimondo!'".

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Política de comentarios: Todos los comentarios estarán sujetos a control previo y deben ser formulados de manera respetuosa. Aquellos que no cumplan con este requisito, especialmente cuando sean de índole grosera o injuriosa, no serán publicados por los administradores de esta bitácora. Quienes reincidan en esta conducta serán bloqueados definitivamente.